2012年04月 アーカイブ

箕山スポーツ医学塾(File №8):内転筋の疼痛

【箕山クリニック:doctor】

アスリート(とくにサッカー選手)では、外傷、障害に関わらず内転筋群の疼痛が発生します。

当然のことですが、問診や身体所見なども鑑別に欠かせません。「急性発症なのか」「徐々に疼痛を感じるようになってきたのか」「どのように痛むか」「どの動作で痛むか」「どの辺りに痛みを感じるのか」「圧痛があるのか」「圧痛があればどの部位か」

あくまでも経験知があり、あらゆる疾患が頭に入っていてですが、整形外科疾患は、ほぼ90%が問診のみで診断がつきます。それを身体所見で99%の診断にし、残り1%を埋めて100%の確定診断にしたいときに画像撮影を行います。

大腿内側の疼痛に関しては、内転筋の疾患以外にも疼痛を出す疾患が多くあり、疼痛の出し方も複雑なので、問診や身体所見だけでは、確定診断が困難な場合があります。まず内転筋由来の疼痛なのか、それ以外の疼痛なのかを判断するために、しっかりと内転筋の所見をとる必要があります。

股関節外転ストレッチ、股関節内転抵抗下運動にて誘発される疼痛の程度を確認します。

外転ストレッチ痛では、股関節を外旋位(写真中央)にするか内旋位(写真右)にするのかで、内転筋群のどの筋の損傷なのかを鑑別することが可能です。これは薄筋を除いて、他の4つの内転筋群の停止部は、ほぼ同じ線上に位置するので(写真左)、起始部が上枝側(前面)か下枝側(後面)かの違いで、どちらの回旋によって伸張がさらに増加するか変わってきます。恥骨筋であれば内旋位で強く伸張され、大内転筋であれば外旋位で強く伸張されます。

内転抵抗下運動痛では、簡便に行うため、中間位(写真左)屈曲位(写真中央)開排位(写真左)で抵抗をかけます。起始部の違いから、開排では外旋により大内転筋が最も伸張され、中間位と屈曲位での違いは起始部よりも停止部までの筋長が関与してきます。疼痛の程度は、①恥骨筋では中間位>屈曲位 ②長・短内転筋では屈曲位>中間位 ③大内転筋は殆どの場合開排位でしか誘発されない。

これらのテストを実施しても、どの内転筋が疼痛を出しているか分からない場合は、内転筋以外の疾患による大腿内側痛と考えます。

≪大腿内側に疼痛を出す可能性がある疾患≫

①内転筋肉離れ ②内転筋enthesopathy(腱付着部症) & 恥骨結合炎 ③恥骨疲労骨折 ④閉鎖筋肉離れ ⑤大腿骨疲労骨折 ⑥閉鎖神経絞扼 ⑦Hunter管症候群 他

写真は、右大腿骨骨幹部疲労骨折で、その腫脹が内側に波及し、大腿内側痛を訴えた症例です。

ストレッチ痛はあったが、抵抗下痛はなかった。骨に達するほど強く押し込むと圧痛があり、HOP test(+)、Fulcrum test(+)にてMRI撮影し、確定診断に至った。

どの内転筋の損傷なのかが判断できると、復帰時期の目安を設定することができます。

急性外傷(肉離れ)であれば、長内転筋か大内転筋以外の内転筋群の急性外傷発生率は低いので、長内転筋、大内転筋と判断します。恥骨筋の急性外傷もみられることもあります。恥骨筋の場合は、受傷後に自覚症状がなくても、恥骨結合炎やenthesopathy、stiffnessを伴っており、そこへ伸張負荷が加わることによって自覚痛を感じ始めることがあります。このような症状は、長内転筋の近位や、薄筋の近位においてもみられます。これらの症状では、groin painが難治性であるように、完全復帰に約2ヶ月要する場合があります。

長内転筋の筋腹や遠位、大内転筋は、その他の筋損傷同様で、完全復帰は約1~2週間で可能です。

外転ストレッチや内転抵抗下運動にて、鑑別すると前述しましたが、近位での受傷の場合では、鑑別が困難で、各筋の起始部の圧痛で確認するほうが判断しやすいと思います。

【投稿コメント:M’s AT project Athletic Trainer】

Pectineus(恥骨筋)のstrainは見たことが無いのですが、臨床ではそれなりの発生率があるものなのでしょうか?

【箕山クリニック:doctor】

Pectineus(恥骨筋)のacute injury(急性外傷)は稀です。adductor longus(長内転筋)が最も発生頻度が高いです。

【投稿コメント:M’s AT project Athletic Trainer】

Adductor magnus(大内転筋)について、内転以外の要素については論議のある部分だと思いますが、内転に伸展を加えて抵抗をかけた場合に疼痛が誘発されやすいのでは?という印象もあるのですがいかがでしょうか。

【箕山クリニック:doctor】

内側広筋のほうに抵抗がかかってしまい、大内転筋の疼痛は誘発されにくいのではないでしょうか。横幅がある筋なので、外転・外旋された伸張状態でないと疼痛誘発されにくい印象があります。

【投稿コメント:M’s AT project Athletic Trainer】

上記については側臥位もしくは伏臥位で実施すればvastus medialis(内側広筋)の問題はあまり気にならないように思います。Magnusの疼痛(strainではないと思われるものですが)と考えていたものは、他のAdductorとの鑑別というよりはMedial Ham.(内側はムストリング)との鑑別を考えていました。MRIでMagnusのstrainを確認した症例を扱ったことは無いので、疼痛を訴える場所がどの辺りのことが多いか教えていただければと思います。

【箕山クリニック:doctor】

Magnusのorigin(起始)から考えるとMedial Ham.との鑑別が気になるとは思いますが、やはりMagnusは大腿内側へ疼痛を出しますし、Ham.の場合は外転ストレッチよりやはりSLRで明らかに疼痛が誘発されるということで鑑別可能かと思います。また、Magnusに関しては、originが広範囲にてenthesopathy(腱付着部症)を起こしにくいです。

【投稿コメント:M’s AT project Athletic Trainer】

自分がJリーグで見てきたAdductorの筋損傷はadductor longusの近位部が最も多かったと思います。損傷の程度にもよると思いますが、3週の復帰が基本でした。大抵の疼痛はもっと早く取れるのですが、ある特定の動きが平均18日までとれないという決まったパターンを示していました。薄筋ではないかと思われたものはもしかしてAdductor magnusだったのかもしれませんが、5日~1週だったと記憶しています。昨年野球の投手が蹴り出し脚のadductor longusの筋損傷をしましたが(サッカー選手の損傷より明らかに重度)、これはやはり長くかかりました。

【箕山クリニック:doctor】

内転筋損傷の多い競技についていると沢山の症例を経験できますね。貴重な情報ありがとうございます。いわゆるgroin painを起こすadductor longus近位の腱の変性によるfiber増生は、elastisityの減少となり損傷しやすくなります。JISSの奥脇先生が報告されているように筋腱移行部の損傷は復帰に時間がかかるのでしょう。

箕山スポーツ医学塾(File №9):二分膝蓋骨bipartite patella

【箕山クリニック:doctor】

とくに珍しい疾患ではありませんが、以前に紹介したOsgood-Schlatter病(詳しくはこちら)と同様に、臨床経験からすると一般的に報告されている治療方針が適切とは思えないので、紹介いたします。

二分膝蓋骨bipartite patella(以下BP)は、明確な疼痛を出すことが少く、特に小児では、「膝の前が痛い」と漠然とした訴えであったり、「膝の下のほうが痛い」など、発生部位とは違った部位を訴えたりするため、初期段階を見逃す傾向にあり注意が必要です。

好発部位 : ほとんどが上外側か外側。

視診 : 膝蓋骨上外側がやや突出している。

圧痛 : 膝蓋大腿関節側からでないと確実に圧痛は確認できない。

誘発痛 : Quad.抵抗下痛がみられる。

Osgood-Schlatter病(以下OS病)同様、運動禁止させることなく、適切なリハビリを行えば、運動を許可しながらでも癒合させることが可能です。

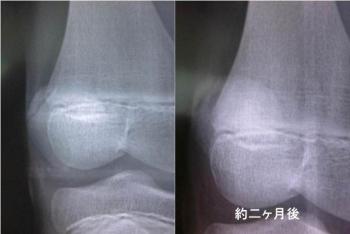

写真は、左膝レントゲン(P→A)やや外旋させ膝蓋骨外側が大腿骨と重ならないように撮影している。

初診より運動禁止させることなく定期的にリハビリを実施、約2ヶ月後のレントゲンで癒合傾向にあり、疼痛も消失。

今まで数多くの、OS病や二分膝蓋骨bipartite patella(以下BP)を診てきましたが、いずれも同じ膝前面のスポーツ障害でありながら、OS病とBPが合併しているという症例を今のところ確認した事がありません。

OS病は単独で存在し、BPはSinding-Larsen-Johansson病(SLJ病)または、long-nose(以下LN)を伴った膝蓋骨低位=patella baja(以下PB)を合併している事が多い傾向があります。

OSは以前述べたように(詳しくはこちら)大腿四頭筋(以下Quad.)の過度なeccentric負荷により、発症すると考えられますが、SLJ病やLNの場合は、Quad.の収縮不全から膝蓋骨下部組織のstiffnessが発生し、PBとなり、そこへQuad.のeccentric負荷がかかることにより発症するのではないかと推測されます。

BPのほとんどが、上外側または外側が発生部位である事から、間違いなくVastus Lateralis(VL:外側広筋)・Tensor Fascia Lata(TFL:大腿筋膜張筋)・Ilio-Tibial Band(ITB:腸脛靭帯)のtightnessが原因で発症していると考えられます。

BPの外側組織のtightnessはVastus Medialis(内側広筋)の収縮不全をきたし、それによってSLJ病・LN・PBの合併に繋がっていくのではと考えています。

写真は、BPの側面像。SLJ病(LN)、PBを合併している症例。

【箕山クリニック:rehabilitation】

前述のとおり、BPの発生部位は上外側や外側がほとんどで、VL・TFL・ITTのtightnessによって発生してくると考えられます。これは、やはり発育(筋・骨格)の影響を考えると、hamstringなどのtightnessによって、骨盤が後傾位になり、体幹が不安定な状態となることで、臀筋群と内転筋群が協調して機能しなくなり、外側へ体重が逃げてしまう事などが原因として考えられます。

rehabilitationの方向性は、OS病と大きくは変わりませんが、少しアレンジを加えたリハビリが効果的かもしれません。

大腿外側のselfmassage(左)quad. setting(中央)、ボールを挟んでのグッドモーニング(左)

思春期に見逃されたり、癒合しなかったBP(有痛性)は、長期間のdynamic alignment不良によって、patella下部組織のstiffnessやTFL・ITTのtightness、またQuad.(とくにVastus Medialis)の萎縮がみられます。

この状態は、BPの疼痛(とくにpatella-femoral joint側の疼痛)だけでなく、膝蓋骨周囲に様々な疼痛を出していることも少なくありません。

膝の角度によってpatella tendonやpatella-femoral jointへの負荷は変化してきますので、上記のように理学療法士(PT)のrehabilitationによってPatellaの動きやtightnessを改善していくこと、並行して疼痛の部位や出方を確認しながらathletic rehabilitationを進めていくことが大切になります。

箕山スポーツ医学塾(File №10):立方骨疲労骨折

【箕山クリニック:Doctor】

2年前の関東労災病院・スポーツ整形外科のカンファレンス[by武冨修治先生:現在、東大病院] にて初めて、立方骨疲労骨折という症例があることを知りました。臨床においては、立方骨・腓骨筋腱溝における長腓骨筋腱の腱鞘炎やcuboid syndromeは、よく診ることがありますが、今のところ立方骨疲労骨折の症例報告は確認したことがありません。

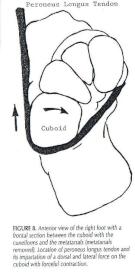

写真の症例は、サッカー選手で、3週を経過しても疼痛の改善がみられなかったため、MRI撮影にて立方骨疲労骨折と確定診断した症例です。

当院においては、これまでサッカー選手とランナーの2例を経験しております。

立方骨疲労骨折について考察する前に、すでにある程度解明されている舟状骨疲労骨折とcuboid syndrome(subluxation)についてreviewしておきます。

舟状骨疲労骨折 : risk factorとしては、足関節背屈制限(Torgら) 外反母趾(Torgら.Pavlovら) ハイアーチ(Tingら.鳥居)などがあげられ、いずれの場合も立脚後期における過度な回内によるものと考えられます。

Cuboid syndrome(subluxation) : 内反傾向下で、立脚後期においてバランスを取るため長腓骨筋が過度に収縮する事が原因と考えられます。(Mooneyら)

立方骨疲労骨折考察 : 立脚後期において、腓骨筋の過度な収縮と、過度な回内が原因ではないかと考えられ、比較的足関節が柔らかく扁平足であることはrisk factorになると考えられます。外転(足部)傾向が強ければ、第4、第5中足骨-立方骨の関節面、踵骨-立方骨の関節面での圧力も影響するかもしれません。

この選手は、扁平足で、ATFL不全(患側)、腓骨筋腱脱臼(患側)を合併しておりました。外果を滑車として、腓骨筋が正常に機能せず、長腓骨筋が立方骨を滑車代わりにして、収縮を繰り返したことも影響したのではないかと考えられます。

MRIにて疲労骨折を診断できるようになったのは10年ほど前からです。それ以前にcuboid syndromeとされてきた症例のなかにも、立方骨疲労骨折があったのかもしれません。

【投稿コメント:Doctor】

bone bruiseが見えますが、その局在からはcalcaneusより、5th metatalsalからのrepeated compressive forceが原因みたいに見えます。どんな動作が誘引になるのでしょうか?

【箕山クリニック:Doctor】

同じhigh intensity(STIR)でも、これは打撲などの外傷ではなく、繰り返しによる負荷での障害ですから、bone bruiseではなくstress fractureになります。でやはりここを通過するperoneal longusがdynamicで過度に使われすぎている結果です。

【投稿コメント:Doctor】

内反(回内)の代償にperoneus longusが収縮する結果、cuboideumに回外方向へのreactionが生ずるということでしょうか。ありがとうございました。私は、peroneus brevis等の収縮力によって回内応力に抗する結果、リスフラン関節側からの衝突が起きて疲労骨折を来すのかと考えていました。

【箕山クリニック:Doctor】

high intensityが第5中足骨側に強く出ているので、先生のお考えも合っているかもしれません。

New Entries

ARCHIVES

CALENDAR

診察のご案内

午前 10:00~13:00

午後 16:00~20:00

月曜日12:30~16:30

土・日・祝日は、午前のみ

水曜定休