2012年03月 アーカイブ

箕山スポーツ医学塾(File №3):閉鎖筋肉離れ

【箕山クリニックDoctor】

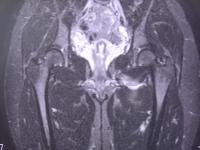

閉鎖筋の肉離れはMRI(magnetic resonance imaging=核磁気共鳴画像法)によって確定診断されるようになった部位の肉離れです。

MRI検査はとても高価なため、金銭的な面を考慮すると、学生に頻繁に行うわけにはなかなかいきません、可能な限り問診と身体所見だけで診断をつけるようにしていますが、身体所見を取っても、ストレッチ痛があっても抵抗下痛はないなど、内転筋?ハムストリング?腸腰筋?と非常に分かりにくく、どの筋とも一致しません。

数年前に大学のサッカー選手が、「ボールを取りに行き、脚を伸ばしたときに痛くなった」と来院し、どの筋か確定できませんでしたが、今思えば、閉鎖筋肉離れだったかもしれません。2~3年前に論文で知り、今では受傷機序と身体所見(股関節屈曲位での内旋痛や外旋抵抗下痛など)から見逃さないようにしていますが、鼡径部に疼痛を出すその他様々な疾患と鑑別しなければならない外傷です。

写真は、問診と身体所見から大腿骨疲労骨折も考えられ、レベルの高い選手で復帰に2~3週かかるのか、それとも6~8週かかるのを明確にしなければならなかったためMRI撮影を行い、左外閉鎖筋肉離れと確定診断した症例です。

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・→

【投稿コメント:ドクター(某Jリーグチーム)】

サッカー選手には割りと多く見られます。個人的には2〜3週で、痛み次第ではプレー可能と考えています。

【投稿コメント:M’s AT project Athletic Trainer】

数年前にGroin painの話を聞いた時に、このような症例もあったという話を聞きました。

内閉鎖筋・外閉鎖筋どちらの損傷かで復帰までのアスレティックリハビリテーションが変わることはありませんが、神経支配の違いから内閉鎖筋損傷と外閉鎖筋損傷で疼痛の訴え方に差が出るという文献も見た事があります。実際臨床ではいかがでしょうか。

【箕山クリニックDoctor】

外閉鎖筋は大腿内転筋群と同様に閉鎖神経支配にて、内転筋周囲痛を感じる。

内閉鎖筋は仙骨神経叢支配にて、肛門周囲や臀部の後内側に疼痛ないし違和感を生じる。

(整形外科スポーツ医学会誌Vol.31 No.2 「サッカー選手に生じた閉鎖筋損傷3例の検討:大沼 寧」より)

【投稿コメント:ドクター】

ハムストリングの付着部断裂は、手術適応ですが、これも手術適応な症例があるのでしょうか?

【箕山クリニックDoctor】

身体所見で疼痛が強く外旋の力を出せてないようであればMRIで確認し、付着部断裂して筋が短縮しているようであれば、ハイレベルの選手なら手術適応も考えられると思います

箕山スポーツ医学塾(File №4): Criteria

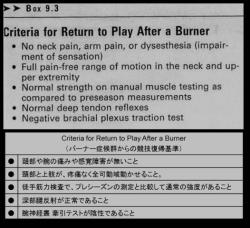

「Sports Injury Management (LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS) 」より引用、改変したものです

【箕山クリニックDoctor】

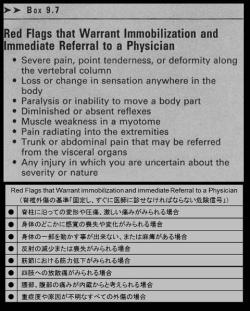

左の表はバーナー症候群からの復帰を許可するCriteria(基準)で、右の表は脊椎損傷において医師に診せるべきかどうかの判断基準が記載されているCriteriaです。

アスレティックリハビリテーションにおいても、組織学と運動力学を考え、可動域などの関節機能、筋力などの筋機能の改善の程度を考慮し、どの段階で何を実施していくのかというCriteriaが必要です。

様々な情報をしっかり取り入れながらも、自分自身の知識と経験から独自の基準を持つことも大切です。

ちなみに、バーナー症候群のtraction(牽引)型では棘上筋と棘下筋の筋力低下が長期に残存していることがありますので、注意しましょう。

【投稿コメントM’s AT project Athletic Trainer】

私がJASA-AT(日本体育協会公認アスレティックトレーナー)の資格を取ったときにはテキストにcriteriaに相当する記載は無かったように思います。

スポーツ現場において普段関わる事の多い怪我には対応できますが、違った競技に関わるときには、日本でもこういった形のテキストがあると大変便利だと思います。その反面、自らとことん調べて世界を広げていくトレーナーが育ちにくくなるという弊害もあるかもしれないとも感じます。

箕山スポーツ医学塾(File №5): Repetitive Ankle sprain(反復性の足関節捻挫)

【箕山クリニックDoctor】

問題(case study)

Repetitive Ankle sprain(反復性の足関節捻挫)で、ATFL(前距腓靭帯)は、ほぼ消失してしまっていると考えられる選手が、再び足関節の内返し捻挫で前外側に重度の腫脹(重症度=3度レベル)をきたしました。

さて、どの程度の期間で試合に復帰する事が可能でしょうか?

但し今回の場合は、伸筋群strain(挫傷)、関節内血腫、内側bone bruise(骨挫傷)、関節軟骨損傷、三角骨痛などの合併損傷はないものとします。

※試合復帰の目安を 1度:1~2週 2度:2~3週 3度:3~6週 としてお考えください。

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・→

【投稿コメント:M’s AT project Athletic Trainer】

自分が見てきた選手でATFL(前距腓靭帯)が消失してしまっている選手が、足関節捻挫(内返し)を受傷した場合は、受傷後も腫れない、あるいは内返しを制動できないので、内側の骨がぶつかって内側に疼痛を訴える場合が多かったような感じがします。

しかし今回の症例は、内側bone bruise(骨挫傷)などの合併損傷はないということですので、既に外側に損傷する靭帯が無い事、また足関節の捻挫の場合は、多少の無理をしてもプレーする事ができる怪我(勿論程度にはよりますが)だという事を考えると、腫脹の程度が損傷の程度を表しているとは考えられないとおもいます。

合併損傷が無い事が確認できれば、問診により、受傷後の荷重がどの程度出来ていたかによって復帰に必要な期間は推測できると思います。これらを踏まえると場合によっては1~2週での競技復帰も可能ではないかと思います。

【箕山クリニックDoctor】

私の経験では、約1週での競技復帰は可能ではないかと考えております。

内反を制御する靭帯(ATFL(前距腓靭帯))がすでに存在していないため、関節包や皮下組織が一部損傷します。それによって腫脹は大きくなりますが、毛細血管の破綻による内出血だけなのか、靭帯損傷による腫脹よりも減少しやすい印象があります。

通常の足関節捻挫と違い靭帯の修復を待つことなく、腫脹が引いてしまえば疼痛も激減し、ROM(関節可動域)も問題なく、すぐに運動できるようになります。受傷3日後よりjoggingが可能です。

但し、受傷後48~72時間のRICE処置(詳細下記)、とくにテーピングやバンテージによる軽度固定とU字パッドによる圧迫を徹底することが絶対条件です。

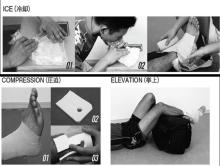

**RICE処置**

RICEとは『Rest(安静)』『Ice(冷却)』『Compression(圧迫)』『Elevation(挙上)』の頭文字をとったものです。

怪我をしてしまったら、できる限り患部の安静を保ちます(Rest)。次に患部を氷で冷やしながら(Ice)、軽く圧迫をします(Compression)、患部は心臓よりも高い位置に挙げておきます(Elevation)。

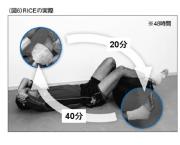

受傷直後からアイシングを20分⇒40分圧迫のサイクルを48時間~72時間できるだけたくさん繰り返します。

※ 水道水を冷凍庫で凍らせた、表面が乾いた氷を使うと凍傷になってしまいますので、冷凍庫の氷の場合は直接肌につけてアイシングしないよう御注意ください

箕山スポーツ医学塾(File №6): 小児の足関節捻挫 外踝裂離骨折

【箕山クリニックDoctor】

小児(10~12歳ぐらい)における足関節捻挫で、腫脹が強い場合は、裂離骨折を疑わなければなりません。

(9歳以下は、まだX-rayに写らない骨化していない軟骨部分の裂離。13歳以上では発生率低下。)

2~3年ほど前に、ある学会誌に裂離骨折を見逃さないようX-ray(レントゲン写真)だけでなく、MRI(magnetic resonance imaging=核磁気共鳴画像法)も撮影しましょうといった内容の投稿がありましたが、X-rayだけで十分に診断をつけることができます。

何故かあまり知られていませんが、1998年のJBJS(The Journal of Bone and Joint Surgery)で、東京警察病院の原口直樹先生が、すばらしい撮影方法を論文発表されています。

①ATFL view [底屈45度、内側を15度上げて足底を浮かせる]

②CFL view [内旋45度]

写真は、APでは分らない裂離がATFL viewで発見できた症例です。このようにX-rayだけで十分診断をつけることができます。

【投稿コメント:ドクター(某Jリーグチーム)】

確かに小児の剥離骨折は多いですね。私もMRIは全く必要ないと考えています。またエコー(超音波検査)でも良くわかりますよ。

【投稿コメントM’s AT project Athletic Trainer】

以前所属していたクラブにエコーがあったので使用したことがあります。撮りなれないと難しいなと思いましたが、ドクターが撮った時に骨膜の連続性が途絶えたのを確認できた時はとても驚きました。物療やマッサージをする事で起こる変化を見る事ができたのがとても印象的でした。

【箕山クリニックDoctor】

以前にロンドンで勉強していたときに、放射線科医がすごくエコーうまくて整形外科疾患も診断してくれました。腓骨筋腱のlongitudinal tearなども明確に描出してくれるのに驚きました。X-rayがすぐに撮れない現場での検査に便利ですね。

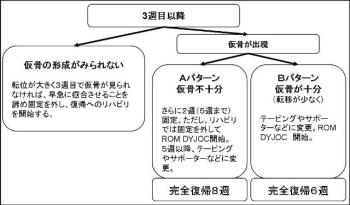

【箕山クリニック:rehabilitation】

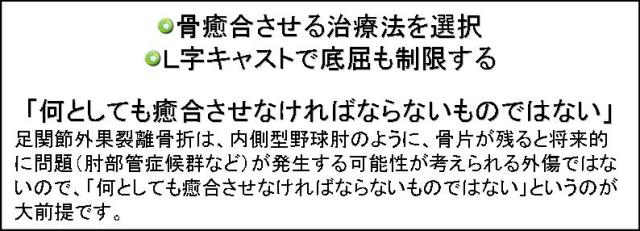

治療方針(rehabilitation)小児の足関節外踝裂離骨折 治療方針

初期段階で癒合させようとする治療法を選択します。骨片が残らないに越したことはありませんし、また骨を癒合させようとする治療法を選択しなければ、腫脹が長引き復帰が遅れることも考えられます。

U字キャストでは不十分なことが多いです。靭帯の修復過程での固定と違い、底屈の動きで癒合しにくくなるので。可能ならばL字キャストにて固定する。

小児の場合、拘縮は起こりにくく、ROM(関節可動域)はすぐに改善しますが、疼痛に対する伸筋群の抵抗反応で、底屈ROMが改善しにくい場合があるので注意が必要です。

「大袈裟な固定を」と親御さんに思われることがあるので、上記のような期間がかかることをしっかりと説明し合意のうえ、治療をしています。癒合させなくてもいいということになれば、腫脹減少のため2週のみのU字またはテーピング固定として、3週復帰を目安に治療を進めています。

【投稿コメントM’s AT project Athletic Trainer】

3週までは荷重しないということでしょうか?また底屈の動きで癒合しにくくなるということは、底屈で骨片が遠位に牽引されるということですか?

【箕山クリニックDoctor】

L字キャストにした場合歩きにくいですが、通常のATFL損傷同様に初日からFWB(full weight bearing)です。

裂離骨折の場合、靭帯損傷のように底背屈を行うことで、線維配列が整い修復しやすいという訳にはいきません。質問のとおり底屈の動きで、骨片が遠位に牽引されるので癒合しにくくります。

箕山スポーツ医学塾(File №7):FAI(femoroacetabular impingement 大腿骨寛骨臼インピジメント)

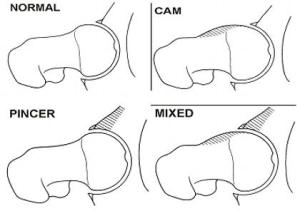

Santa Monica Orthopaedic and Sports Medicine Group Hip and Pelvis Institute http://www.smoghip.com/patienteducation/fai.htmlより引用

【箕山クリニック:doctor】

私は、いま世間で広く言われているFAI(femoroacetabular impingement 大腿骨寛骨臼インピジメント)の概念にどうしても納得ができません。またそんな医師、PT(理学療法士)、AT(アスレティックトレーナー)は非常に多いのではないででしょうか?

Pincer(impingement)もCAM(impingement)も、多くの医師が考えているようなimpingementの仕方ではないのではないかと考えています。

まずimpingementをおこすほどの股関節を深く屈曲して行うスポーツはありません。もし深く股関節を屈曲することがあったとしても、骨性変化をきたすほどの負荷はかからないと思いますし、深く屈曲をしないスポーツでもFAIは診られます。それに衝突性のimpingementだとすればmirror lesion(骨棘のある関節面の対側関節面に骨棘により削られた病変ができること)がみられない事もおかしいと考えます。

2009年のBJSM(British Journal of Sports Medicine)にてAnterior impingement testは、FAIに対して特異性はないとあります。腸腰筋などの股関節前面の軟部組織にstiffness(硬さ)が生じていれば、股関節を深く屈曲した際に、それらが詰まり、症状が誘発されるのは、容易に想像できると思います。

関節唇のimpingementによる症状は、荷重時のsharp pain(鋭痛)や、関節内水腫によるdull pain(鈍痛)であり、しかも炎症期のみしか、その症状は出ません。またこの症状が出ていているときは、股関節を深く屈曲しなくても、90°屈曲位での内旋で疼痛が誘発されます。

これらの事からFAIは、impingementはimpingementでも、femoral head(大腿骨骨頭)が前方に移動し、擦れることにより生じるshearing(剪断力)によるimpingementではないだろうか。ちょうど投球肩の前方labrum damage(関節唇損傷)を想像していただくとよいと思う。前方へのshearingである証拠に、股関節のOA(osteoarthritis変形性関節症)の進行は前方のjoint spaceが狭くなる事で始まります。

femoral headのshearingのmechanism大きく2 typeに分類されると考えられます。

① 5/S hyper-lordosisによる骨盤前傾

臼蓋前面が、femoral headに覆いかぶさるようになり、impingementを起こしやすくなるうえに、腸腰筋は伸張されていて、そこへ股関節の外旋力が加わり前方へ移動しようとします。そこで前面のブロックとでshearingが生じる。 おそらくlate stance~toe-off phaseでのimpingementと考えています。

②swaybackタイプの骨盤後傾

臼蓋前面が、後方に移動するので、相対的にfemoral headが前方移動となります。swaybackでは腸腰筋が短縮しているので、前面のブロック形成され、そこにfemoral headの前方移動がおこることによって、shearingが生じます。おそらくheel contact~early stance phaseでのimpingementと考えています。

PincerとCAMの発生機序の違いは、Pincerは、腸腰筋が短縮によって硬くなっている場合に、femoral headが前方移動しきれないためにおこります。CAMは、腸腰筋のstiffnessがない場合、femoral headに遊びがあり、関節包や腸骨大腿靭帯の牽引負荷による反応性骨増殖によりおこります。

前述のように、関節唇のimpingementによる症状は、滑膜炎が起きているときや、関節内水腫が発生しているときだけである。ということは、肩関節の関節唇損傷や膝関節の半月板損傷と同様に、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)内服で炎症期の疼痛は改善します。あとはstiffnessとstiffnessの原因を改善していくように、リハビリを行っていくことが重要です。手術をしたところで、前面stiffnessが改善されていなければ、再発すると考えます。

手術は、OA進行予防になるか? → NOだと思う。

手術によって、前面の軟部組織stiffnessによる症状は改善するか? → NO

肩関節の関節唇損傷は手術したほうが経過良好か? → 最近は保存的治療(リハビリ)が主流となっている。

膝関節の半月板損傷は切除しないといけないものか? → 必ずしもそうではない。

これらの事からFAIも同様に、手術の必要性は比較的少ないのではないでしょうか?

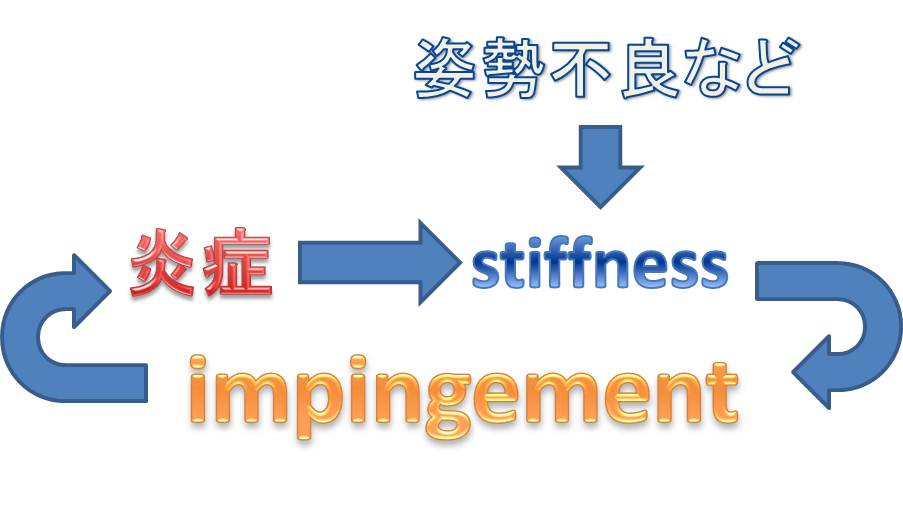

姿勢不良やdynamic alignmentを改善しなければ、股関節前面の軟部組織にtightness・stiffnessが生じます。

原因を改善しなければ、上の図のように悪循環から抜けだせないということになります。

FAIの症例では、腰椎下位が過前弯で5/Sの不安定性、腸腰筋tightnessがある、またはswaybackで5/Sの不安定性、ハムストリングのtightness、腸腰筋tightness(短縮)など、様々なパターンが診られ、FAIのある症例の多くは、腰痛もかかえています。

肩関節の機能改善を行うとき、肩甲帯の安定性を作らなければ、回旋筋腱板の機能やGH(肩甲上腕)リズムも改善しないのと同様、FAIもLumbo-Pelvic(腰椎-骨盤)のスタビリティーを改善しなければ、Femoro-Acetabular(大腿-寛骨臼)の求心性が得られません。FAIに限らず、groin(鼠径部)に疼痛を出す疾患の多くはコアスタビリティーと連動させて考える必要があると私は考えています。

写真は、コアスタビリティーと股関節のモビリティー(とくにgroin painに関係する部位)を改善させるエクササイズを一部紹介。

【投稿コメント:アスレティックトレーナー(某Jリーグチーム)】

股関節痛を訴える選手にたいして、股関節屈曲の評価をしています。エンドフィールを感じながらアプローチを変えていますが、腸腰筋を促通することでインピンジが解消する場合や骨盤の前傾位に誘導することで改善するケースがあります。TFL(大腿筋膜腸筋)やハムストリングにtightnessがある場合もあります。原因としてはコアの機能低下やマルアライメント、また関節が緩い場合が多い気がします。股関節において求心位を保てない。育成年代をみているので思うのですが、原因の一つに生活様式の変化(遊ぶ時間の低下、洋式スタイルなどなど)が影響してるのではないかと感じます。

【投稿コメント:アスレティックトレーナー】

先生のFAIに対するお考え…すごくわかります。私も力学解析という手法を使って、股関節周囲のトラブルの発生機序を探っておりますが、やはりFAIの発生機序に疑問があります。

発生要因のひとつとして小児期からのスポーツの継続とあります。先天的な構造の特徴からではなく、スポーツ活動と長期間継続という要因から、後天的に形成されるのものであれば、先生のおっしゃるように、深屈曲の要因は排除されてもいいと思います。確かに見た目は、股関節の角度がかなり深く屈曲されているように見えますが、骨盤と大腿骨の相対的角度でみると、impingementが起こるような深い角度ではないと思います。impingementが起こるような深い角度は、パワーポジションではないはずですから、あの肢位は一般的にとらないはずです。私も先生のおっしゃるように、骨盤の傾斜角度やstiffnessなどが起因となって、長期間継続的に何らかの力の集中(sharing Force等)などによって、反応性骨増殖によりできたものと考える方が、あの場所にできる理由として理解できます。CAM typeなどは、ネック長とか頚体角などの関連もあるかもしれないと考えております。

【箕山クリニック:doctor】

CAM typeは、確かにネックが長い、外反股にみられるように感じます。混合型はそうはいきませんが。ちなみに、股関節とは関係なく、肩の話で、上腕骨頭の後捻角に健患差があるというデータが何年か前に出ていましたが、これも骨端線への負荷(little leager's shoulderなど)による後天的なものなんでしょうね。

【投稿コメント:アスレティックトレーナー】

姿勢(骨盤と大腿骨の相対角度)とネックの長さを変えて、応力解析してみて、ネックのところに応力集中が認められればとりあえず仮説は立証できるかもしれませんね。ただ応力集中と病態の因果関係が立証できないといけませんね。

【箕山クリニック:PT】

骨盤後傾なsway backは腸腰筋の伸張ストレスによるstiffnessはあってもtightnessはあまり見かけない印象ですが。

【箕山クリニック:doctor】

swaybackも2パターンあって、スポーツやっている人は、5/Sの代償による過伸展でのstiffness、そうでない人は短縮tightnessと思います。

【投稿コメントM’s AT project Athletic Trainer】

FAI様という診断で来院した方はたくさん診た事はありませんが、体幹のスタビリティと腸腰筋の機能改善で症状が緩和していきました。この症例ではsway backはなく、最初に骨盤後傾方向に誘導したのですがあまり改善は見られず、最終的には骨盤を前傾方向に誘導したら改善した症例がありました。

【箕山クリニック:doctor】

簡単に分類化してみましたが、spinal(脊柱) alignmentやacetabular-head alignmentなど、それぞれの状態に合わせて総合的にみなければならないということですね。

New Entries

ARCHIVES

CALENDAR

診察のご案内

午前 10:00~13:00

午後 16:00~20:00

月曜日12:30~16:30

土・日・祝日は、午前のみ

水曜定休